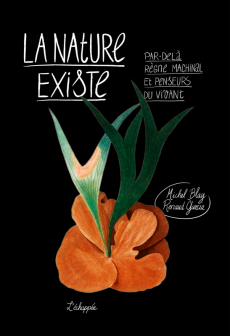

« La nature existe »

Recension de La nature existe de Michel Blay et Renaud Garcia par Thierry Maricourt dans Chroniques Noir & Rouge.

La question de l’appréhension de la nature par le seul être sur la planète qui prétend s’en extraire – l’humain, évidemment – est antédiluvienne et résonne aujourd’hui avec une puissance jamais égalée. La nature existe-t-elle en tant que telle ou ne serait-elle qu’une vision de l’esprit, tout comme, naguère, la notion de paysage a pu être qualifiée d’invention par les voyageurs ? Question récurrente, que l’informatique et l’IA non seulement actualisent, mais accentuent au point de la rendre non pas désuète, mais au contraire centrale – avant, qui sait, risque énorme, qu’elle ne sombre dans l’oubli. La réflexion que mènent Michel Blay et Renaud Garcia (tous deux auteurs de divers ouvrages de vulgarisation sur, disons, la philosophie de l’écologie) dans ce livre, La Nature existe, sous-titré Par-delà règne machinal et penseurs du vivant, est une excellente introduction sur un thème, donc, plus que jamais d’actualité. La nature, esquissent-ils, n’est pas une conception intellectuelle issue du cerveau torturé de lignées d’homo sapiens, mais une réalité qui, on peut l’espérer, leur survivra. Ils commencent par rappeler que ce sujet a longtemps été traité de façon extrêmement marginale. Les premiers à lui prêter réelle attention et à l’insérer dans leurs pratiques de vie quotidienne ont été des anarchistes (dont Élisée Reclus), baptisés pour l’occasion « naturiens » ou « naturaliens »[1]. « Nous pensons, quant à nous, que la nature mérite réflexion. Et si nous devons la considérer, c’est en 'naturiens' », affirment les deux auteurs. Car il y a, ajoutent-ils, « chez les naturiens, la défense non seulement de l’idée de nature, mais encore de ce que l’on fait avec la nature, en tant que vivant humain ». De fait, les naturiens vont se différencier et mieux, peut-on dire, s’émanciper des conceptions productivistes de leurs compagnons socialistes, nombre d’anarchistes inclus. Leur individualisme exacerbé et revendiqué les met à l’écart des combats « classistes », notamment syndicalistes. À l’époque, la plupart des libertaires, à l’instar de Jean Grave, les désavouent, ou, pour le moins, les observent avec scepticisme. Il n’en va plus de même à présent, tant le manque de respect sociétal envers la nature affiche sa dangerosité (...).

Pour lire la suite : www.editionsnoiretrouge.com

[1]Cf. notre article « Les communs naturaliens » dans Chroniques noir et rouge n°19, décembre 2024