« Hannah Arendt, la fuite, la traque et l’exil »

Recension de Parias de Marina Touilliez par Philippe Bonnet dans Les Soirées de Paris.

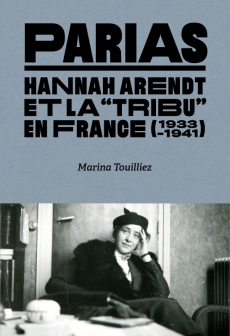

Elle parlait d’expérience. Déchue de sa nationalité allemande, Hannah Arendt expliquait en substance que la punition allait bien au-delà, puisque le statut d’apatride transformait l’attributaire en ovni indésirable dans tous les autres pays du monde. La fuite, la traque, l’internement, elle avait également expérimenté. Arrivée à Paris en 1933 à l’âge de 28 ans, elle en traitait avec toute l’acuité de sa puissance intellectuelle. Elle avait pu affronter embûches, souffrances et vexations, avec courage et même une bonne solidarité envers ses pairs, entraînés comme elle dans la folle spirale idéologique enclenchée par l’Allemagne nazie. Il lui avait même fallu encaisser le suicide de connaissances n’ayant trouvé que ce seul moyen pour échapper à la barbarie. Sauf pour Auschwitz: « Il s’est passé là quelque chose dont nous ne pourrons jamais nous arranger ». Avant de débarquer à New York en mai 1941, elle avait vécu en Allemagne le cauchemar naissant du nazisme et le long transit de son exil en France. Cet épisode a été relaté dans un livre qui sort en ce moment-même aux éditions de L’échappée, sobrement intitulés « Parias ».

La journaliste Marina Touilliez raconte avec une plume progressivement captivante comment l’idée de quitter l’Allemagne s’était imposée. De quelle façon, ceux que l’on prenait encore pour des sinistres clowns, finirent par accéder au pouvoir. Et comment encore, ceux qui pensaient qu’ils n’y resteraient pas longtemps, se trompaient lourdement. Une myopie, une absence de conscience, un refus de la réalité, dont Hannah Arendt tirera un jour livre référentiel sur la notion totalitaire, du nazisme au stalinisme, en passant évidement, dans le premier cas, par un antisémitisme démentiel, une rage profondément raciste. Elle avait aussi une théorie implacable sur le mensonge, selon laquelle lorsqu’il est organisé, omniprésent dans la bouche d’un politique, l’on finit par ne plus distinguer le bien du mal et l’on devient alors manipulable, au point de trouver très bien des choses que l’on aurait par le passé dénoncées.

Mais ce n’est pas tant la pensée de cette journaliste, philosophe et politologue, dont il est question ici, que le contexte d’une fuite éperdue pour les exilés allemands, juifs pour la plupart. Marina Touilliez décrit la situation intenable des intellectuels juifs en Allemagne et l’obligation pour eux de faire leurs valises en vitesse. Réflexe dont ils finiront par prendre l’habitude, ballotés entre les garnis misérables de Paris, les camps d’internements divers, réservés aux apatrides. On avait fini par oublier et en ce sens, grâce à ce livre, que bien avant Pétain et l’Occupation, la France s’était très mal comportée avec les réfugiés en général, allemands et espagnols en particulier. Les autorités ont fait preuve d’un zèle inouï pour rafler, convoquer, entasser dans des stades, un volume impressionnant de personnes que l’exil avait déjà rendues très vulnérables. Des préfets, de simples fonctionnaires, s’étaient appliqués tout à la fois à rendre un certain nombre de documents obligatoires et à faire en sorte que leur obtention soit des plus compliquées. Heureusement que l’on comptait aussi beaucoup de Français pour aider.

Comme la libraire Adrienne Monnier au hasard, laquelle tenait sa boutique au 7 rue de l’Odéon, adresse bien connue d’Apollinaire, ce que n’oublie pas de préciser l’auteur. Pour les intellectuels juifs, l’endroit était un antre de réconfort où il était possible de parler avec d’autres, échanger des idées ou des tuyaux pratiques. Quand on n’a plus rien, que l’avenir est incertain à ce point, il devait être bon de pousser certaines portes sans crainte.

C’est ainsi qu’une bonne partie du livre est consacrée à l’adresse du 10 rue Dombasle dans le 15e arrondissement de Paris. Car il se trouve que dans cet immeuble venant d’être construit, trouvèrent à s’agréger les réfugiés juifs allemands, avec quelques annexes dans le quartier comme le square Léon Guillot et le 68 rue Brancion où aménagèrent Hannah et son mari Heinrich. Vécut dans ce coin toute une tribu « d’hurluberlus magnifiques » tels Erich Cohn-Bendit (les parents de, ndla), le journaliste Arthur Koestler ou encore le « génial » Walter Benjamin (1) qui devait se suicider plus tard à la morphine.

Dans ce bel immeuble exceptionnellement doté de sanitaires privés, d’un ascenseur, de chauffage central, on y soignait les malades clandestins mais on y rigolait aussi et, pour tromper l’angoisse, on y buvait, on y fumait des joints, on y jouait aux échecs ou au poker. Pauvres et traqués certes, mais la jeunesse et une foi presque inébranlable en une issue favorable, fit dire plus tard à Hannah qu’elle avait réussi à prendre ici où là « un peu de plaisir ».

« Parias » est le récit d’une enquête « minutieuse », ainsi qu’elle est qualifiée en quatrième de couverture. Un récit vibrant, pertinent, aigu, qui fait que tout le temps, au fil des pages, on ne peut s’empêcher d’établir des parallèles avec notre siècle et ses mensonges, tout comme de relever certains marqueurs historiques, de ceux dont il conviendrait de s’inquiéter toujours (...).

Pour lire la suite : www.lessoireesdeparis.com/2024/09/27/hannah-harendt-la-fuite-la-traque-et-lexil/livres/pbonnet/34958